3回にわたって、我々が日常診療で行っている「診断」というものの本質について考えていきます。よく言われる「診断にこだわる」姿勢は、医師として大変素晴らしいもののように聞こえます。しかし、それは果たして病気を治療する上で常に正しい態度と言えるのでしょうか?

1.「診断する」ということは「治療をする妥当性が高い」と判断している に過ぎない

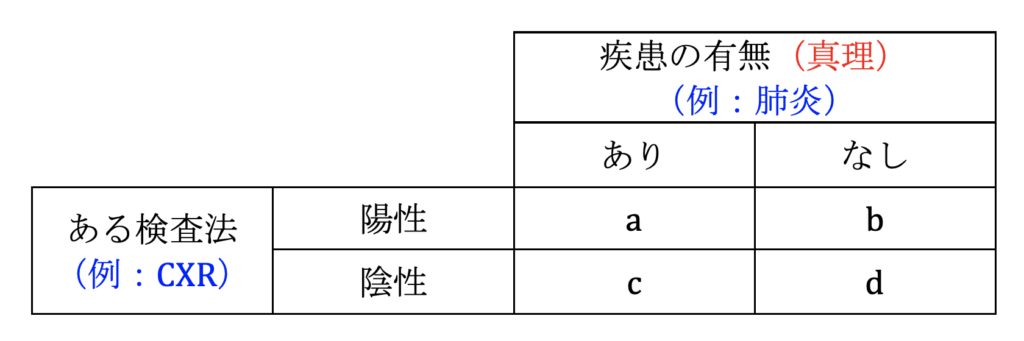

感度・特異度を説明する時に引き合いに出す表を思い出してください。ある疾患が患者さんに存在するとき、それを検出するための検査はその疾患が存在することを示唆する結果となることもあれば、その反対の結果となること もあります(偽陰性)。

上の表で、b と c がともに「0」であれば、いま行おうとする 「ある検査法」の結果を知ることで、疾患の有無を正確に判定することができます。しかし、”There is no perfect test.”と言われるように、b と c がいずれも「0」である検査というのは存在しません。すると、

上の図において、1<LR である臨床情報を蓄積することで▼は限りなく「診断」領域の右側へと進んでいけますが、決して「真理」のゾーン には入ることができません。逆に、LR<1である情報を蓄積することで▼は限りなく「除外」領域の左側へと進んでいくことができますが、本当の意味で「その病気ではない」と確信できる「真理」の領域へは足を踏み入れることができないのです。(上図の解説はERで生き抜くための10の法則の#1を参照)

したがって我々は、「肺炎が存在するから治療する」「肺炎は存在しないから治療しない(別の病気を治療する)」という判断をしているように見えて、 実は「肺炎が存在するという判断が十分に高い妥当性を持つので治療する」 「肺炎は存在しないとする妥当性が十分に高いので治療しない(他の病気として治療する)」という判断をしているのです。こう考えると、

「レントゲンで肺炎をみとめ、抗菌薬治療を開始した」

「レントゲンから肺炎は否定的であった」

といった記述は厳密には正確でないことが理解できると思います。これらはそれぞれ、

「レントゲンで肺炎を強く示唆する所見があり、他の所見とも合わせ肺炎として抗菌薬治療を開始した」

「レントゲンでは肺炎を疑わせる所見は得られず、他の所見とも合わせ肺炎はないものと判断した」

と記述するほうが正確です。もちろん後二者のような回りくどい書き方が省略されて、前二者のような記述に簡略化されていることは多々ありますし、書き手の意図は理解できます。しかしそれを字面通りに見た研修医が、「レントゲンで肺炎は否定できるんだ」「レントゲンで肺炎像があればそれは間違いなく肺炎(=真理)なのだ」という誤った理解をしてしまっていることもまた事実ではないでしょうか。

「この患者さんはいま、細菌性肺炎の治療4日目で、経過は良好です。」・・・A

というプレゼンが行われるときも、それが本当に意味するところは、

「この患者さんはいま、細菌性肺炎としての治療4日目で、経過は良好です」・・・B

とするのがより正確なのですが、まどろっこしいのでやはりAのような言い回しになりがちです。また、肺炎の有無について本当のところ(真理)は全くわかりませんが、我々の診断と真理が一致していることも多々あるでしょうし、そもそも一致しているものとして治療を進めていくわけですから、必ずしも上記のAで述べられている内容が間違っている(真理を言い当てていない)わけではありません。大事なのは、Bという認識を持って治療に当たっているかということです。

繰り返しになりますが、「肺炎と診断した」ということは、「肺炎であると考える根拠が強く、治療することが状況的に十分妥当である」という判断をしたということに過ぎず、決して「この患者に肺炎が存在している」という真理が判明したわけではないのです。

こう考えると、よく遭遇する「尿路感染と肺炎の両方をカバーして抗菌薬投与を行う」という状況が理解できます。この場合、両者を併発していることは無いとは言い切れませんがまずありません(詳しくはERで生き抜くための10の法則の#4を参照)。それでも両方の治療を行うのは、尿路感染と考える根拠が十分にあり、抗菌薬治療を行う妥当性があるのと同時に、肺炎と考える根拠も十分にあり、こちらも抗菌薬治療を行う妥当性があるからです。

>>第2回へ続く