急性期医療の現場では、しばしばこの種の問題に直面します。寝たきりの高齢者に人工呼吸器を装着する、透析を回す、胸骨圧迫を行う、、、適切な医療ではないと何となく感じていても、患者さんや家族の要望通りにしてしまう、結局いつも積極的治療を選択してしまう。これらのどこに問題があり、そして解決方法はあるのでしょうか?

医師ー患者間では情報が乖離する

医師が患者さんやその家族に病状説明と実施可能な治療選択肢の提示を行い、「それで、どうしますか?」と投げかけ、「ぜひやってください」という言葉が返ってきた経験は誰しもあるでしょう。

もし説明したあなたが、侵襲的で高度な治療を行うことがその患者さんには最適ではないと感じていながら上のような返答があったとしたら、残念ながらあなたの考えは相手には伝わっていません。

ほとんどの場合、救命的処置についてはその救命的側面だけが強調されて伝わり、それに付随する長期的な見通しや合併症、本人の苦痛といった観点が矮小化されて伝わります。救命の可能性があるのにそれを行わないことに対しては誰しも後ろめたさを感じるため、負の側面を理解していなければ当然「やってください」という回答になります。ですが同時に多くの人が、延命処置によって長らえることにも大きな抵抗を覚えます。筆者の主観も多少入りますが、「救命的側面」が「延命的側面」にほぼ一致する場合、多くの患者さんやその家族はその処置を望まないように思います。とくに治療を受ける患者さん自身が判断を下すときには一層その傾向が強いのではないでしょうか。

Informed consentという言葉がありますが、同意というのは必要な情報が全て「知らされた(informed)」状態となって初めて意味をもちます。必要な情報が手元にない状態では正しい判断はできません。その選択が不適切と思われる状況下で「ぜひやってください」と答える患者さんやその家族から得られた同意は、ほとんどの場合で判断材料が足りていない”uninformed consent”の結果であると言えます。「こんなことになるならやめておけばよかった」という患者さん側から後々聞かれる言葉はまさにその現れです。

しかし、保持している情報というのは医療者側と患者側で「必ず」乖離するものです。それは医を生業とする者と非医療者という立場の違い上仕方のないことです。急性期医療の現場では、説明に費やせる時間的な制約もあります。その上で、我々は今この局面で正しい判断ができるために必要十分な情報を「選択して」患者さん側に与えていく必要がありますが、これはある種の技術でもあるため、経験を積むほどに上手になる面もあります。

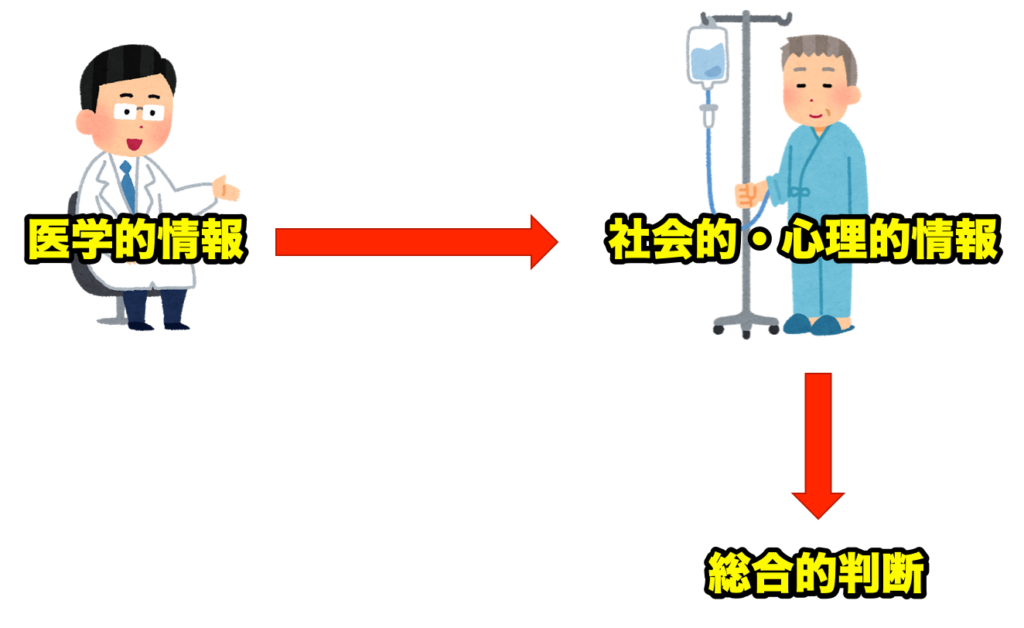

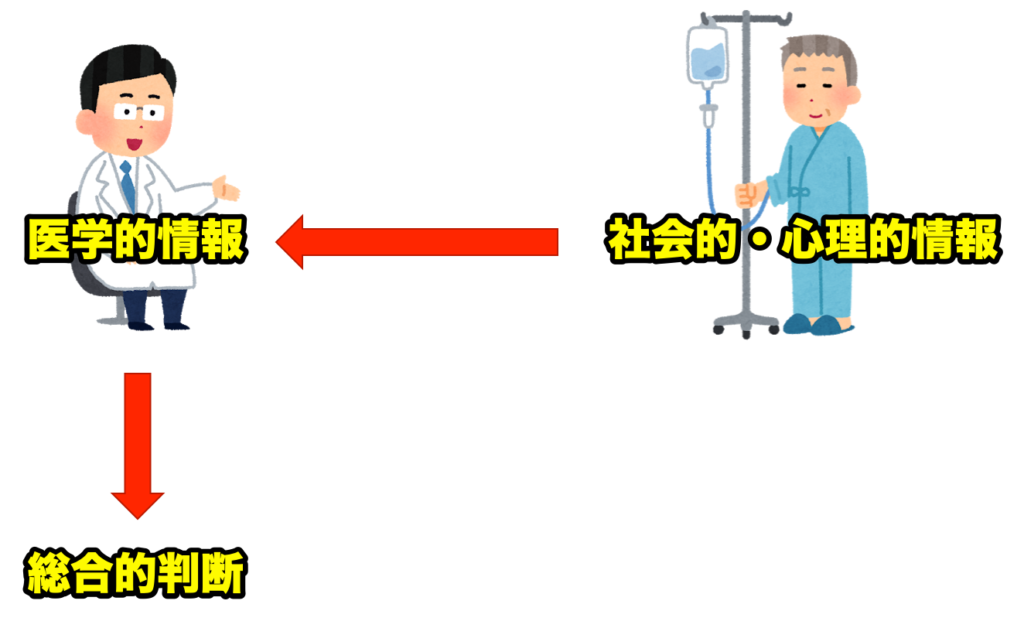

もし、患者側の社会的・心理的背景も含めて医療者側と患者側で100%情報が共有できていたとすると、両者が達する判断はほぼ一致するでしょう。今日叫ばれる「患者の意思の尊重」というのは、実は情報共有下で導き出される必然的な結論を「患者側に答えさせている」ということに過ぎません。ではなぜこのような言葉が台頭したのかと言えば、この情報共有がうまくできていない例が多かったからであり、その多くは判断を下す医療者側が患者側の非医療的観点での情報を共有できていなかったことに起因しているのではないかと思われます。患者側の社会的・心理的背景を無視すれば、優先順位の最上位には当然「救命」が来ることになりますので、積極的治療を、という結論になるのは当然です。”Shared decision making”とは言っても、結局は医療者側か患者側のどちらかが意思決定をリードしていくことになります。多くの医療者は「Informed consent」や「患者の意思の尊重」という聞こえの良い言葉の裏で、患者側の非医学的情報を医療者側が共有することで情報格差を埋めるという骨の折れる作業を半ば放棄する代わりに、患者側に医療的な情報を今までよりも多く伝えることで情報格差を埋めるというもう一つの方法を選択したに過ぎません。そして急性期医療の現場では、多くの場合で伝えられるべき情報が十分に伝わらず、情報弱者である患者さんやその家族によって不幸な選択がなされるという結果になるのです。

優れた医師というのは患者さんの社会背景や心理的側面にも目を行き届かせ、その都度適切と思われる選択を患者さんに代わって行ってきました。そういうことができる医者には、「患者の意思の尊重」などというのは目新しい概念ではなく、今までと全く同じスタンスで現代でも通用する質の高い医療が提供できると言えます。たとえ「Informed consent」ではなくても、患者の意思は十分に尊重されています。「患者に決めさせる」ことが必ずしも「患者の意思の尊重」ではないのです。

救命の可能性は常にある

ある医療介入が「延命的処置」であるかどうかを患者側から尋ねられることがしばしばあります。「急性期医療では、その介入を開始する時点では断定できない」というのがこの問に対する正答です。ここで言う「延命的処置」とは、「その医療介入が行われている限りは死亡しないが、中止したら死亡するもの」と考えてよく、「人工呼吸器から離脱できない」「血液透析から離脱できない」といった状態がこれに当たるでしょう。ですから、通院している末期腎不全患者に行われる維持透析も、広義には「延命的処置」に当たります。これと前出の急性期医療における延命的処置との相違点は、言語化されることは少ないですがおそらく、追加で「人間として最低限充実した日常生活を送ることができる状態」を伴うものと考えてよいでしょう。つまり退院してある程度自立した生活ができれば、透析が必要だろうがペースメーカーが埋め込まれていようがそれは延命処置には当たらないわけです(延命処置の考え方について異論は認めます)。

急性期に積極的治療を選択した患者さんが最終的にどのような状態に落ち着くのかを治療開始時点で正確に予見することは大変困難です。「誰もが亡くなると考えた重症患者が奇跡の回復を見せて歩いて退院した」という先輩医師の武勇伝的叙述を聞いたことが皆さんにもあるのではないでしょうか。そうした例では、当初誰もが「延命的処置になる」と考えた人工呼吸器の装着が、結果的には延命的処置ではなくなったわけです。ですから、はじめから急性期医療の場で「これは延命的処置になります」と断言することは理論的には「できない」ということになります。

要は確率の問題です。良好な状態に回復する可能性がゼロではないとしても、それが天文学的に小さなものなのか、だいぶ小さなものなのか、やや分が悪い程度なのか、50/50程度なのか、それによって行う処置が「延命的」となり得る可能性も変わってきます。若年健常者の肺炎に対して行われる人工呼吸器の装着であっても、不幸にも合併症を起こし経過が悪くなれば結果的に延命的処置となってしまうケースだってあります。実際に説明する際には、良好な状態に回復する可能性が天文学的に小さなものである場合、その処置は延命的なものと同義として扱っても問題ないと思われますし、断定的な物言いをしても嘘を言ったことにはならないでしょう。問題は、「かなり小さい(と思われる)確率」の場合です。

その処置の延命的側面がどの程度大きいのかとなると、本来であればデータを知っている必要があります。しかし残念なことに、本邦ほどの高齢者医療大国は世界に類を見ず、また日本ほど高齢者に侵襲的治療を積極的に施す国も他にないため、客観的データは存在しません。すると頼れるのはその医師自身の経験的蓄積ということになります。これまでに高齢者にたくさん人工呼吸器を装着し、透析を回してきた医師は、その行く末を何となく想像できるので、よりリアリティのある見通しを伝えられます。ところがまだ医師になって数年の若手や重症患者の治療に数多く関わった経験のない医師ではそうした蓄積もなく、結果リアリティのあるイメージを患者さんやその家族に伝えることができません。若い医師や経験の浅い医師の説明が不十分になるのは、ある意味必然なのです。

「救命の可能性が少しでもあるならやってください」という返答は、事実を正しく認識していない者の発する言葉です。救命の可能性は常にあります。我々は患者側から発せられるこの返答を読み替えなくてはいけません。読み替え方は、患者さんやその家族が何を思い描いているかに依ります。「歩いて生活できるまでに回復する可能性が少しでもあるなら」なのか「ベッドの上で話ができる程度に回復する可能性が少しでもあるなら」なのか「植物状態になってもいいから生き永らえる可能性が少しでもあるなら」なのか。その程度によって、こちらももう少し適切な予測を伝えることができるはずです。もちろん正確に予測することは困難ですので断定的なことは言えませんが、患者側の期待と予測される現実に大きな開きがある場合、ポジティブな印象を与える「非常に小さい可能性」という表現をあえて「ゼロ(に近い)」とネガティブな表現で伝えることは許されるのではないかと思います。

全ての選択肢を提示しなければいけない訳ではない

我々は医師として、救命の可能性がない方法を提示することはありません。それは目的に沿わない治療選択肢を提示しないことと一緒で、例えば骨折した患者さんに手術治療という選択肢は提示しますが、全く関係のない血液透析の話を不必要に持ち出すことはありません。

もう少し現実的な例で言えば、心肺停止時の胸骨圧迫がこれに当たります。救急外来などでは、CPRをかなりの時間継続して行い、循環再開が得られず、血液ガスの値など複数の側面から医学的に蘇生可能性が無いと判断する場合があります。しかし「患者家族が到着していないから」という理由でCPRが継続される場合があります。確かに、家族が到着した時に医療的処置が何も行われず終了していたら第一印象は良くないかもしれません。しかしそれは骨折患者に不要な透析をするのと実際には何も変わらず、患者の体を一方的に傷つける行為でしかありません。「家族の許可なく心肺蘇生を中止してはいけない」などというルールはなく、心肺蘇生の負の側面をきちんと説明すれば、先に処置が終了していても到着した家族が納得しないなどということはまずありません。筆者も初期研修医の頃は「家族が到着するまで継続を」という指示が出る場面に多く居合わせてきましたが、今では指示を出す側としてそのようなケースで家族の到着を待つことはありません。救命の可能性がない患者に心肺蘇生を行う必要はないのです。

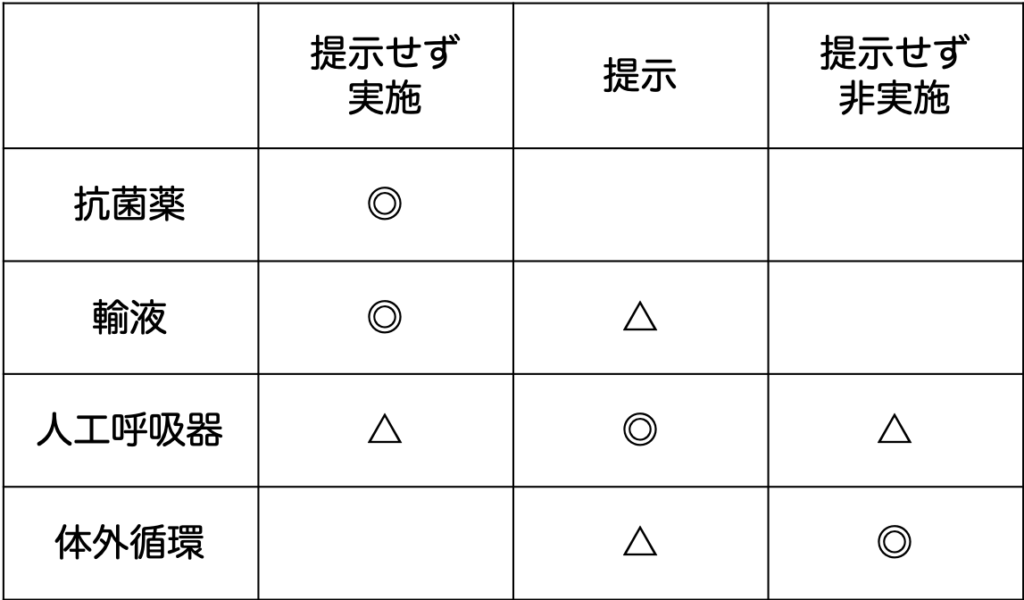

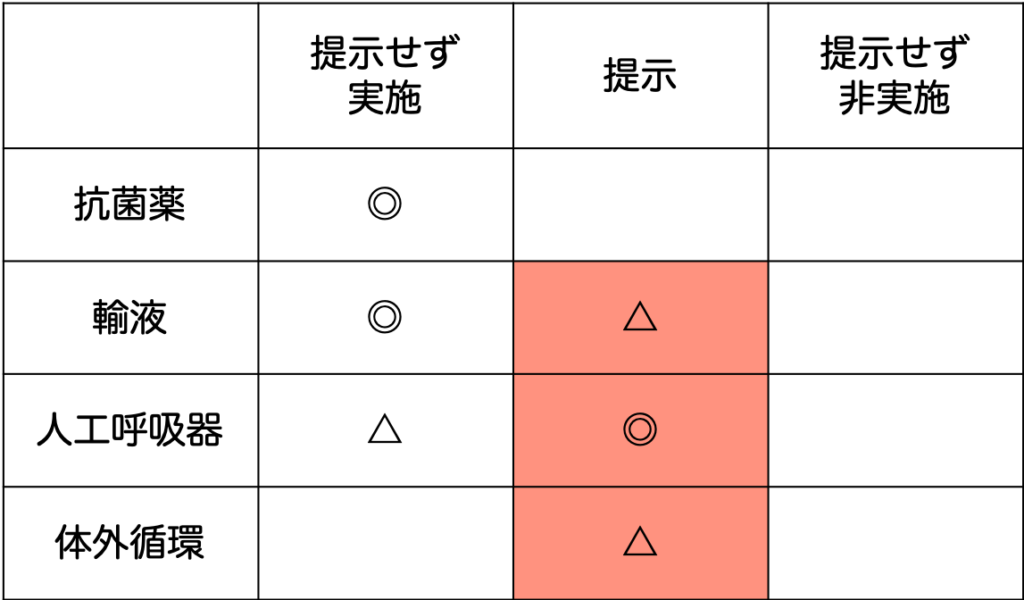

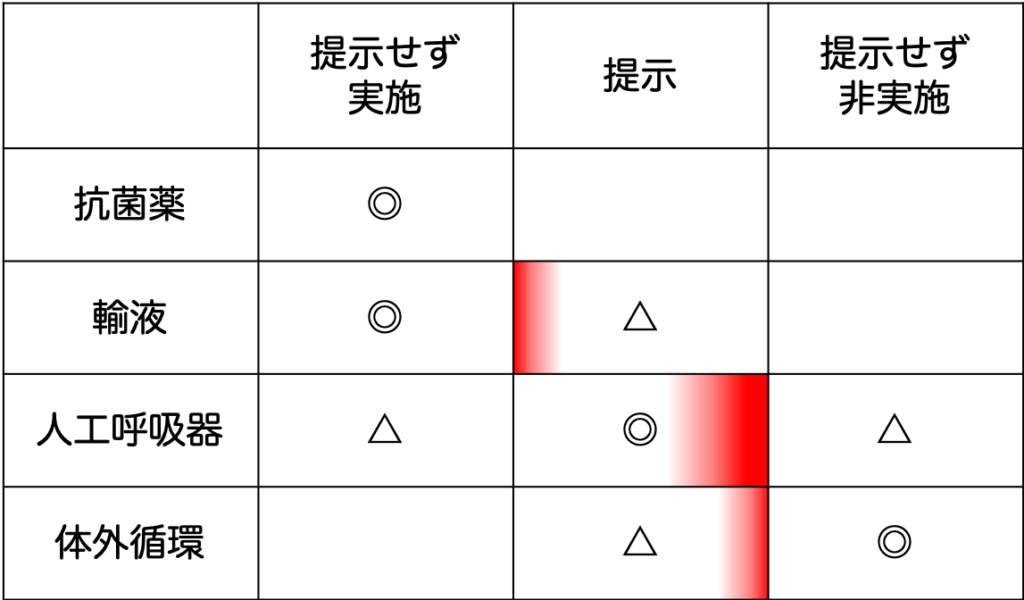

同じように、肺炎にかかった患者さんで救命のために人工呼吸管理が選択肢となる場面で、我々は開胸手術の話をすることはありません。提示する必要があるのは、救命的側面をもつものだけです。抗菌薬の投与、輸液の実施、人工呼吸器の装着、体外循環の導入といった治療がこれに該当するでしょう。

では、上に挙げたような治療法はどのような説明とともに提示されるでしょうか?

抗菌薬投与や輸液については、おそらくほとんどの医師が「当然実施するもの」という前提で説明をすると思います。事前指示がある場合はこの限りではありませんが、「提示もされず実施もされない」ということはまず無いでしょう。

人工呼吸器の装着については、患者さんの現在の状態や背景によって、「当然行う」という説明をする場合と、「実施是非の選択肢を提示する」場合があるでしょう。若年健常者の肺炎などでは前者のような説明になるでしょうし、逆に「当然行わない」という説明、あるいは「提示もされず実施もされない」ということは、事前の取り決めが無い限りはおそらく起こり得ないかと思います。

体外循環の導入はどうでしょうか。若年者の重症肺炎などであれば選択肢が提示されることもあるかと思いますが、そうでなければそもそも実施するかどうかの選択肢すら提示されないことも多いのではないでしょうか。仮に人工呼吸管理を要するほどの重症患者の場合でも、体外循環については提示も実施もしないという医者が多いかもしれません。

このように、その疾患の治療に使われるものであっても、我々は普段から治療選択肢を提示したりしなかったり、提示せずに実施したりしなかったりしています。つまり、ある程度自分の中で治療の妥当性を見積もって取捨選択しているのです。患者への説明が上手な医師とそうでない医師の違いは、この提示の仕方や取捨選択の仕方にあります。

説明の上手でない医師は、物理的に実施可能な選択肢はすべて提示しようとし、提示する際にもその選択を一方的に患者側に委ねる(決定権を自由に与える)傾向にあります。

一方、説明の上手な医師の場合はそもそも妥当性の低い治療選択肢ははじめから提示せず、提示する選択肢でも、実施が妥当かどうかを自身のもつ情報から総合的に判断して患者を適切と思われる選択へと誘導するような提示の仕方をします。場合によっては「こちらがよい」と代理決定に近い形を取ることもあるでしょう。

後者のような説明の仕方を「医者の独り善がりだ」というように批判する人がいるかもしれませんが、それは違います。確かに後者のような説明が、医師側の持つ医学的情報「だけ」に基づいて行われたのなら、それは独り善がりかもしれません。しかしそもそもこうした選択は、患者側の社会的・心理的背景をある程度共有・理解した上でないとできない判断です。

そもそも医学的情報についても、前者と後者では持てる判断材料が大きく異なります。肺炎に行われる体外循環治療に伴う負の側面を、その治療を生まれて初めて耳にする患者さんやその家族がどこまでリアルに理解できるでしょうか。彼らが鮮明にイメージできるのは、元気に歩いて退院する本人の姿だけです。それ以外の無限とも言える、場合によっては悲惨な結末、治療の苦しさを、医療者は限られた時間の中で余すことなく伝えられているでしょうか。そのような状態で全面的に患者側に判断を委ねるよりは、医療者がある程度妥当な選択を提示する方が、双方にとって利益なのではないでしょうか。

合意形成の方法は2パターン

ここで、患者側と医師側との合意形成がどのように行われるかを考えたいと思います。最近流行りの「Informed consent」や「患者の意思の尊重」というのは、これまでは患者側に十分な医療情報が与えられず、医師側が「一方的に」治療方針を決定してきたから、もっと患者側に情報を提供して、患者側に自身の置かれた状況を十分に理解してもらった上で治療方針を主体性を持って決定してもらおう、という考え方になると思います。これは、冒頭で述べた「医師ー患者間での情報の乖離」を埋めようとする方法のひとつと言えます。

考え方自体は間違っていませんが、問題は与える情報が不足すると結局は正しい判断ができないということです。例えば予定手術の事前説明では、説明する側にも聞く側にも十分な時間と心の余裕がありますので、かなり情報格差を埋めることができますが、急性期医療の現場ではそうは行きません。そのような状況で患者側に決定の主導権を与えることがどういう結果をもたらすかは言うまでもありません。

一方、旧来から行われてきた医師側が意思決定の主導権を握る方法ですが、これは本来、患者側の社会的・心理的情報をうまく吸い上げて医学的情報と統合し、その上で個々の患者さんにとって最良の選択をしてあげることが理想です。しかしながら、患者側の背景、特に死生観などの心理面はなかなか吸い上げにくく、時間のかかるものでもあるため、ないがしろにされてきたという現実があると思います。その結果、医学的情報と吸い上げやすい表面的な社会背景を優先するような決定が行われることが多くなってしまい、それに対する批判から「Informed consent」や「患者の意思の尊重」といったスローガンが叫ばれる土壌が完成していったのだろうと考えられます。

判断の基準が医学的情報に偏ると、どうしても救命優先という判断が下されやすくなります。「この人は生き長らえたいかもしれない」という仮説と「この人は早く楽になりたいかもしれない」という仮説が目の前に置かれた時、当然のように後者の仮説を採用するという空気感は今の日本社会には醸成されていません。後者の仮説を採用することは場合によっては命の終了を意味しますので、その選択は大変に勇気の要るものです。そのような状況下では、ほとんどの医療者が前者の仮説を採用せざるを得ないでしょう。

妥当な結論は本来1つに収束する

これまで見てきた通り、

患者主体の意思決定 → 医学的情報を患者に提供し、患者のもつ社会的・心理的情報と合わせて判断を下させる

医師主体の意思決定 → 患者から社会・心理的情報を収集し、自身のもつ医学的情報と合わせて判断を下す

やっていることはどちらも医学的情報と非医学的情報の統合です。したがって、これらが上手く統合されたのなら、形成される結論はどちらも非常に似たものになるはずです。これらの判断が全く違うものになってしまうのであれば、それは提供/収集される情報に欠落があるためです。

医学的情報が伝えられるときに欠落しやすいのは、治療の負の側面であると述べました。通常、患者さんやその家族がイメージしやすいのは治療が成功して元気に回復するというストーリーです。治療の過程で起こりうる様々な合併症やそれに伴う苦痛、病気が治癒してもほとんど寝たきりとなるような結末というのは、経験のない非医療者にはなかなか想像が及ぶものではありません。身内に終末期医療で辛い思いをしたことのある人がいる患者さんやその家族で、しばしばこの手の話し合いがスムーズに妥当な結論に至るのはこのためです。

一方、患者側からの情報で欠落しやすいのは、「全ての人が何がなんでもの救命を第一に望んでいるわけではない」という部分ではないでしょうか。「医学的に一般的には実施しないような積極的治療を患者の希望により敢えて実行する」という選択は多くの場合不適切ですが、「医学的に一般的には実施してもよいと考えられる治療だが患者の希望により敢えて実行しない」という選択には妥当性がある場合も少なくありません。治療の上限は通常、医学的適応によって規定されますが、治療の下限というのは患者自身の死生観などによってかなり左右されうるものです。こうした情報が欠落しやすいもう一つの要因として、患者自身と家族の間でその情報が共有されていない場合が多いことが挙げられます。自身の死生観、終末期医療についての意思表示などは、本邦では普段から家族と開けっぴろげに話すテーマではないでしょう。しかし一方で、患者家族が患者の推定意思表示者となる機会は非常に多く、いざという状況になって、推定意思などと言われても知らぬ存ぜぬ、ということになってしまうのです。

見てわかる通り、結局、医療者側からの情報が不足しても、患者側からの情報が不足しても、どちらも積極的治療が行われる傾向が強まるということです。そしてそのどちらの判断も、本来妥当であると思われるものとは乖離したものになってしまいます。

Paternalismは悪か

本邦に限らず、古来から医業はPaternalistic(父権主義的)な態度で行われてきました。近代的西洋医学の普及に伴って科学的根拠への依拠と患者の意思の尊重が重要視されるようになり、父権主義的な態度は忌避されるようになりました。父権主義的医療の下では経験的蓄積が物を言いますので、経験を重ねたベテランの医師ほど客観的信用が高まります。科学的根拠に基づく医療という尺度がなかったので、若手の台頭ということはまず起こり得ませんでした。

EBMの良いところは、医療者間での客観的信頼を年齢に依存しないものに変えた点です。ベテランでも最新の知見に精通していなければ信用されず、若くてもよく勉強していれば経験が浅くても同業者からは一定の信頼を得ることができます。実際に、ほとんど勉強していないベテランが周囲の医療者から信頼を失っている例はどこの病院にも転がっています。父権主義的医療の負の遺産です。

しかしEBMと父権主義的医療は背反ではありません。現在、医療者間での評価尺度の比重は、知識(EBM的側面)と経験の両者に(おそらく)バランス良く配分されていますが、患者側からの評価尺度というのは少なくとも本邦ではまだまだ経験的側面に大きく比重が置かれていることを否定できないでしょう。先の不勉強なベテラン医師も、患者さんからは慕われていたりします。大事な意思決定であっても医師に委ねたがる患者さんは少なくありません。これまでに述べたように、患者側と医学外の情報も含めてうまく共有できていれば、父権主義的であって一向に構わないのです。患者さんが協力的な場合(必要な情報を提供してくれる場合)、「先生が決めてください」と言われて困るのは、手持ちの判断材料となる医学的情報が足りない若い医者であったり、その分野での経験が足りない医者ということになります。逆に経験豊富な医者は、「先生が決めてください」と言われれば、手持ちの豊富な情報を基にかなり妥当な判断を下すことができるはずですし、そういう医者はむしろ、患者側に決定主導権を与えない方が円満な結論に至ることができると言えます。

Paternalismは、使うべき人が上手に使えば非常に有用な意思決定の方法となるのです。

結局どうやったら上手くいくのか

最も大事なことは、「妥当な結論を導き出す役割は医師の側にある」ということを自覚することです。

例えば救急の現場で、治療上の重大な決定を下す時、その時点で患者側と心理面も含めた情報を高度に共有することはほとんど不可能です。急な状況では家族と本人との情報共有さえままならないかもしれません。

必要な情報が高度に共有された状態で導かれる結論が同じであるならば、あとはその選択を「誰が行ったか」という「形の上での」違いがあるだけです。医師が行えば(行ったように見せれば)、それは第三者からは「父権主義的だ」と見られるでしょうし、患者側が行えば(行ったように見せれば)「患者の意思を尊重した」というように見られるでしょう。しかしそのどちらが好ましいのかは別に第三者が決めることではなく、患者さんやその家族が決めることだと思います。既に述べたように、父権主義的な意思決定が行われることを望む患者さんもいますし、自分で決める(決めたと思っている)ことを大切にする患者さんもいます。父権主義的な決定であっても妥当な判断であれば、「あの先生に任せておけば安心だ」ということになりますし、患者さん自身が決定したとしてもとんでもない方針になってしまえば、結果的に患者さんは不幸になります。我々ができることは、医学的情報を多く持ち、情報を統合する能力がより高い立場にある者として、おそらく本来到達するであろう妥当な結論に向けて患者さん側との議論を誘導してあげること、そしてその判断がどちらの側によって為されるか「演出」することではないでしょうか。

この「妥当な結論」に至るためには無論、十分な医学的情報と、患者さん側の非医学的情報を自身の中に有している必要があります。患者さんの死生観を中心とした心理的側面やその他の社会背景について注意を払うことは、若手であっても同じ人間としてそれほど難しいことではないはずです。もしかすると、医学の世界にどっぷりと浸かって染まっていない若手のほうが、非医療者の感覚をよく共有しているかもしれません。しかし医学的情報について言うと、2年間の初期研修程度ではひょっとすると、過剰な積極的治療の下流にある様々な合併症や、終末期医療の闇の部分までも十分に経験することはできないかもしれません。しかしそれを人に説明する程度に理解するのに10年も20年もの歳月が必要ということは恐らくありません。幸か不幸かこの国には、その積極的治療によって生み出された負の遺産を背負いながら生かされている人々が五万といるのですから。

<<おわり>>