「私の施設では、抜管後に再挿管になることは滅多に無い」

このように発言する医者がいるとすれば、その人は自分が何を言っているのかよく理解していないことになります。

抜管して人工呼吸器管理から離脱するためには、ある程度まで呼吸状態が改善し、陽圧換気から陰圧換気への移行に耐えうるだけの余力がなければいけません。その余力が十分かどうかをテストする方法として、現代では「spontaneous breathing trial = SBT」を行うことが一般的です。SBTに成功すれば、抜管後も十分な期間人工呼吸器から離脱した状態を維持できると予測され、逆に失敗すれば、その可能性が低いと予測されるため抜管を見送る根拠になる、ということです。

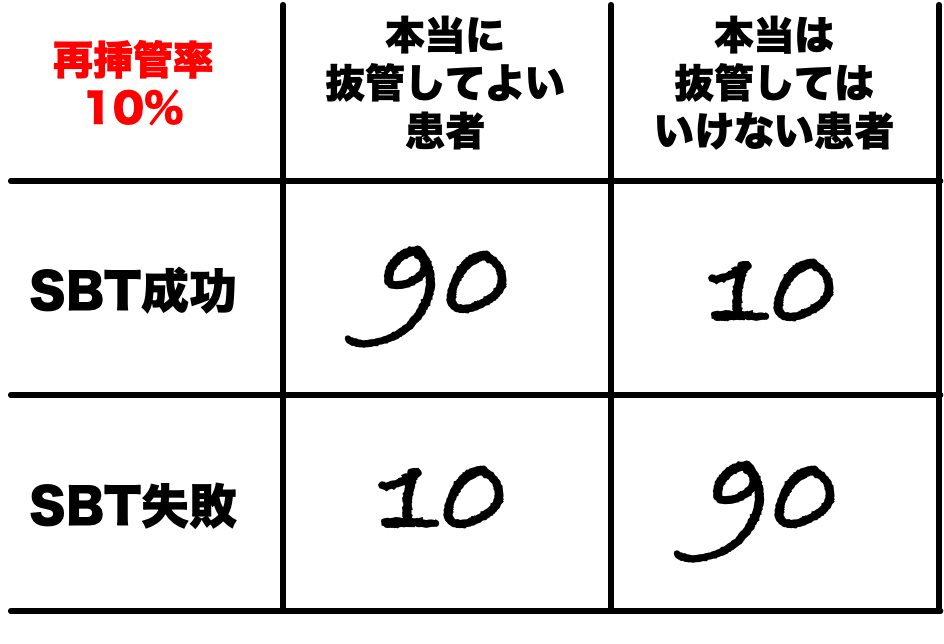

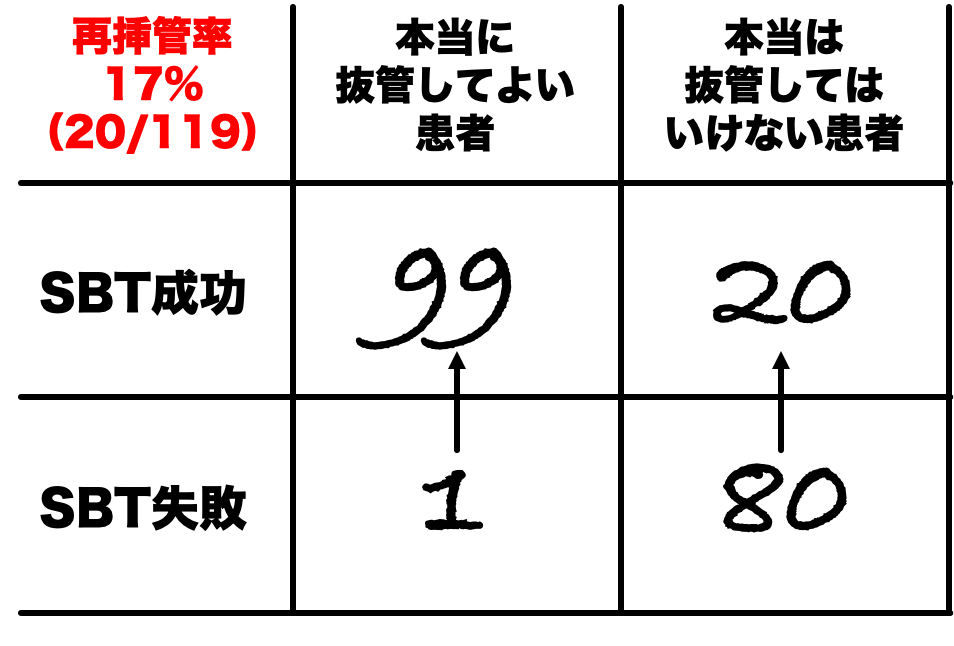

予測といっても、確証ではありませんので、SBTに失敗しても実は抜管可能な患者さんもいるでしょうし、SBTに成功してもさまざまな理由で再挿管になってしまう患者さんもいます。では、我々はより完璧なテストを行って、再挿管という残念な結果を無くそうとするべきなのでしょうか?

再挿管を減らすべく、SBTの基準を厳しくしていくと、確かに再挿管は減ります。クリアすべき基準が多くなる分、肺の予備能も大きくなければなりませんので、当然です。しかしそうすると同時に、本当は抜管してもよい患者さんだったのに、テストが厳しすぎるために不合格となり、貴重な抜管の機会を逸する人が出てきます。基準が厳しければ厳しいほどその人数は増えていき、抜管の成功率が上がる一方で不必要な人工呼吸管理が増えることになります。

逆に、テストの基準をひたすら甘くして、誰でも彼でも抜管してしまうような状態になると、今度は本当に抜管してよい患者さんを正しく抜管できる可能性は高まります。すると施設としての人工呼吸器の平均装着期間は短くなるかもしれませんが、一方で再挿管率が大幅に上昇して、それに伴うリスクが見過ごせないものとなるでしょう。

「PEEP 5 cmH2O、PS 5 cmH2O」といったSBTの設定が広く用いられているのは、その方法が「再挿管率が最も低い」からではなく、「再挿管による害」と「人工呼吸器期間の不要な延長による害」のバランスが最も良いと考えられているためです。このときの再挿管率は、10%前後とも言われています1。

「私の施設では、抜管後に再挿管になることは滅多に無い」

このように言う医者の施設ではおそらく、本来不要な気管切開が多く行われ、人工呼吸器関連肺炎も比較的多く、リハビリテーションの制限による身体機能の低下も大きいものと推測されます。再挿管率0%にはならない以上、SBTの厳格化による再挿管率の低下はいずれ頭打ちとなりますので、この害益のバランスはあるところで必ず害が益を上回るようになります。

抜管後に再挿管となることは、残念な結果ではあるものの恥ずべきことでは決してなく、一定の確率で起こってしまう完全には回避不能なイベントです。施設で採用しているSBTを正しくクリアして抜管されたのであれば、その症例について振り返るのではなく、その施設での再挿管率を把握し、標準的な再挿管率から大きく逸脱しているのであれば自分たちの抜管の基準そのものを見直す必要があります。

参考資料

- Crit Care Med. 2017 May; 45(5): 835–842.

Cumulative Probability and Time to Reintubation in United States Intensive Care Units

PMID: 28288027